H29.8.5

いよいよ「上塗り」の工程に入りました。

今回は、ジョリパットという仕上げ材を使っての作業となります。

お施主のご要望により、キメの細かいあっさりとした仕上げを目指して作業をしました。

塗り厚が1ミリ以下で、気温が35℃にせまる環境の中、あっという間に乾く材料を手早く仕上げていきます。

H29.8.5

作業員みんなで呼吸を合わせて仕上げていきます。

面積の広い壁も、一気に塗り付けました。

H29.8.5

すべての壁を仕上げました。

あとは、表面の保護材を塗って完成です。

H29.7.26

先日施工した「下ゴスリ」の上にセメントモルタルを塗り付けて「中塗り」をしていきます。

気温が35℃に迫る環境の中で、塗る厚みが1センチ位であるために、材料がすぐに乾いてしまいます。手早く、無駄のない作業が必要になります。

この作業で、できる限り平らな面を造っていきます。

H29.7.26

高さが2メートルを超える壁も一気に塗り付けました。

H29.7.26

全体に、フラットな壁ができあがりました。

次は、いよいよ仕上げ塗りの工程です。

今回造った平らな面が生かされる仕上げとなります。

H29.7.20

壁のひび割れや、白華現象を防ぐためには、壁を何層にも分けて塗り重ねる事が重要です。今回は、その工程の中でも最も重要な「下ゴスリ」の工程です。

「下ゴスリ」の役目としては、下地のブロック塀にしっかりと密着して、次に塗るセメントモルタルをつなぎとめる事があげられます。

専用の材料を使って塗っていきます。

H29.7.20

専用の「下ゴスリ材」を全面に塗り付けました。

乾燥後に、セメントモルタルを使って「中塗り」をし、平らな面を造っていきます。

H29.7.11

先日高圧洗浄機でブロック塀を掃除した後、白華現象の原因を探るために、ブロック塀のうえに穴をあけてみました。

H29.7.11

すると、ご覧のように中には水が溜まっていました。

これが、時間をかけてブロックの外側に染み出し、先日レポートした白華現象が起きるわけです。

これは、鍾乳洞の中にできる鍾乳石と同じ過程で、ブロックの中にあるアルカリ性を含んだ水がブロックの外に出て空気と反応するため、白い結晶となるのです。

H29.7.11

対策として、水の侵入を防ぐ処理をします。

セメントモルタルをすべての穴につめていきます。

H29.7.11

現在のブロック塀の水平を確認して、微調整します。

これで、ブロック塀への水の侵入はかなり抑えられます。

H29.7.5

先日ウッドデッキの基礎を施工した現場で、今日はウッドデッキ本体の取付工事です。

まずは、基礎の上にウッドデッキを支える骨格を組み立てていきます。

H29.7.5

次に、ウッドデッキを取り付けていきます。

今回は、耐久性がありメンテナンスのいらない人工樹脂のデッキ材を使用します。

H29.7.5

デッキ材と側面の幕板を取り付けて完成です。

広いデッキは、何かと使い勝手がよさそうですね。

H29.7.3

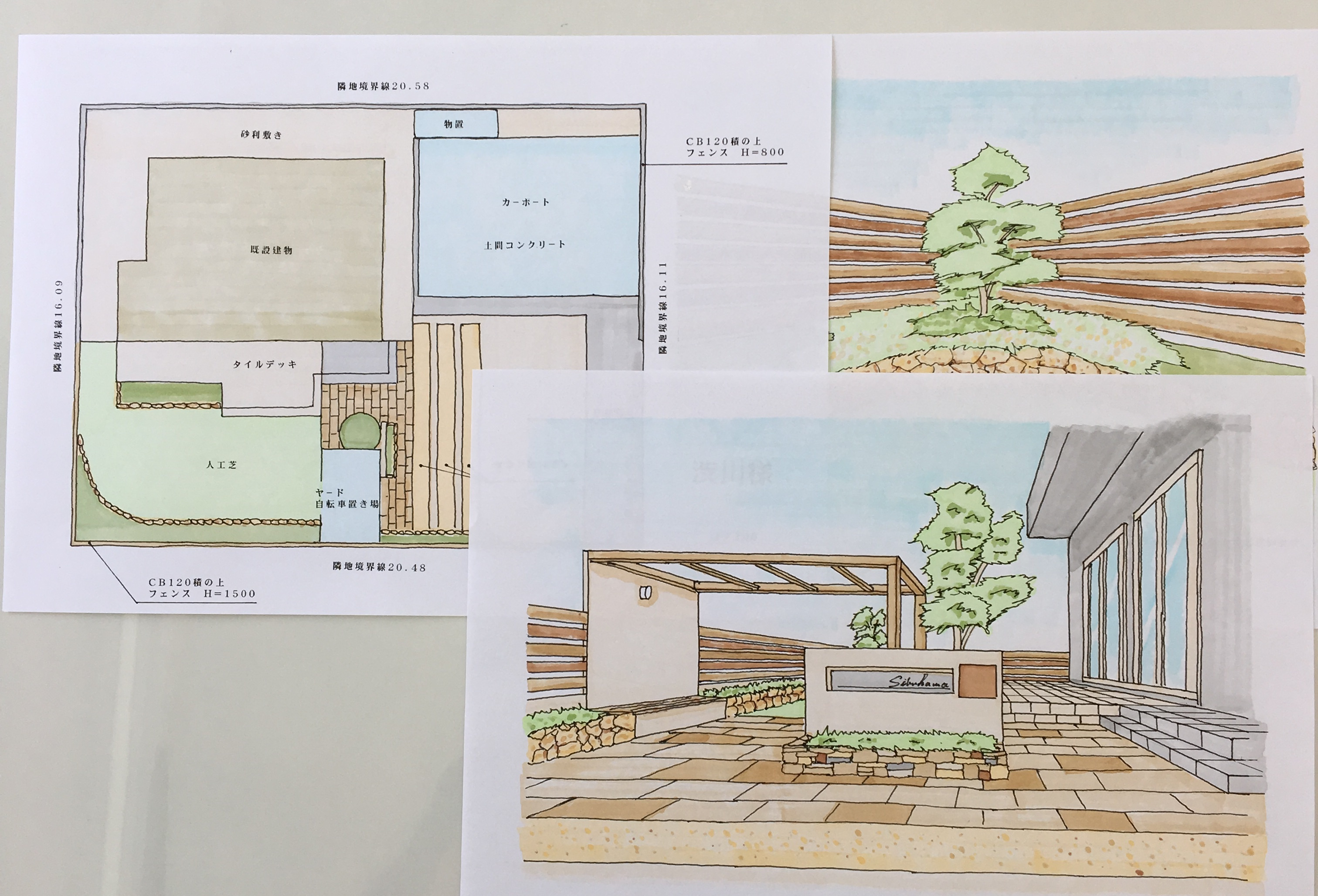

先日お問い合わせいただいたお客様にご提出した図面です。

見積りでよく目にするのは、パソコンを使ったエクステリアCADが一般的ですが、私共はここでも手仕事にこだわります。

手書きの図面を一枚一枚丁寧に、お客様の快適な生活を想像しながら描いていきます。

H29.6.30

先日ご紹介した外構リフォーム工事で、今日は雨天を利用してブロック塀の洗浄をしました。

壁が汚れていると、塗り材が安定して接着しません。

高圧洗浄機を使って、長い間たまった汚れを落としていきます。

H29.6.30

ブロック塀に見える白い部分は、白華と呼ばれる現象です。

ブロック塀の中に水が侵入すると、このような現象が起きます。

今回使用するジョリパットという仕上げ材は、水の侵入が厳禁です。

防水の処理も忘れずに、工事を進めていきます。

H29.6.30

一通り洗浄をして、汚れも落としスッキリしました。

次からは、セメントモルタルを使って下地を造っていきます。

H29.6.28

先日打ち合わせにお伺いさせていただいたお宅です。

15年程前に完成した現場ですが、今回は汚れが目立ち古くなったブロック塀を左官工事によってお化粧したいとのご意向でした。

塀の面積が結構あるので、作業する側としても気合が入ります。近日中に着工する予定ですので、レポートご期待ください。

H29.6.27

コンクリートが固くなるのを見計らって、コテを使ってならしていきます。

コンクリートを数日かけて固めたら、ウッドデッキの取付工事に入ります。

H29.6.27

ウッドデッキをしっかり固定できるように、コンクリートも平らにならしていきます。

H29.6.27

梅雨空の蒸し暑い中、ウッドデッキの基礎工事です。

デッキを支える束柱という部材には、束石と呼ばれる独立した基礎を設置すれば

強度は十分なのですが、ここでは束石の代わりにデッキの面積全体にコンクリートを流し込みます。

利点としては、

・雑草の心配がいらない

・強度が安定している

・デッキの下に収納が可能になる などがあげられます。

気温が高く、コンクリートが早く固まるため、手早い作業が必要になります。

H29.4.13

今日は、梅津建築様の現場で建前(たてまえ)のお手伝いをしてきました。

普通木造建築の建前というと、クレーンで材料を吊り上げ、木と木の接合部に金物を使用して組み立てていく風景が一般的ですが、ここではそういった物は一切使用せず、すべて手作業で木と木を複雑に組み合わせることによって強度を出すという、今となってはとても珍しい伝統工法を取り入れていました。

H29.4.13

現在の木造建築の基礎には、連続したコンクリートの基礎が使われますが、ここでは天然石を基礎として、その上に家を乗せる工法をとっています。

昨年の秋に、この基礎となる石を私共が設置しました。雨にさらして落ち着かせ、本日の建前をむかえたのです。

H29.4.13

みんなで力を合わせて組み上げていきます。とても手間のかかる作業ですが、全員黙々と取り組んでいます。挑戦する姿勢が全体に出ていて、なんだか楽しそうです。

H29.4.13

部材を1つずつ丁寧に組み上げていくため時間はかかりますが、少しずつ形になってきました。本日の作業はここまでです。

建物が基礎の石に無事に乗っていたのでホッとしています。明日から、夢の実現に向けて工事も一気に加速しそうです。完成が楽しみですね。

H29.3.25

先にご紹介した「横筋(よこきん)」は、このように鉄筋を通すために使われます。

縦方向にある鉄筋と結びつけたら、セメントモルタルで埋めていきます。

これにより、ブロックの強度が増すのです。

H29.3.25

積み上げたブロックの目地が固まり始めたら、「目地コテ」を使って仕上げていきます。

縦方向、横方向とコテをすべらせて表面をなめらかにしていきます。

この目地の仕上げ方によって、全体の仕上がりに影響が出るほど重要な作業です。

H29.3.25

ジョイント部分のセメントモルタルもなめらかに仕上げて完成です。

今回は、新築住宅の境界にブロックを積み上げる工事でした。

どんな素敵な住まいができるか、楽しみですね。

H29.3.24

外構工事の中で、ブロック積工事は必ずと言っていい程含まれる工程です。

敷地の境界に並べてみたり、高低差のある敷地の土留めに積み上げたり、門柱や塀などに積み上げたりと、様々な利用方法があります。

今回は、このブロック積について詳しく触れてみたいと思います。

まず、使用するブロックはご覧のように4種類あります。

左から「基本(きほん)」・「横筋(よこきん)」・「天端(てんば)」・「コーナー」と呼び名があります。

H29.3.24

使用するコテについては、左から「ブロックコテ」・「レンガコテ」・「目地コテ(めじこて)」が、主に使われます。

左の2つが、ブロックを積み上げる時に使われ、一番右が積み上げたブロックの目地を仕上げるのに使われます。

H29.3.24

セメントモルタルをブロックコテを使って、同じ量で並べていきます。

目地の幅は、およそ1センチで仕上げるので、周りのブロックを汚さないように均一に並べていきます。

H29.3.24

積み上げるブロックの縦の目地部分にも、セメントモルタルをのせていきます。

積み上げる時には方向が逆になるので、セメントモルタルが落ちないように注意が必要です。

H29.3.24

積み上げるブロックを傷めないように、ハンマーの柄などを使って叩いていきます。

この時、両端に張った糸からはみ出さないように、また下の段のブロックからズレないように注意して叩いていきます。

H29.3.24

積み上げたブロックが、張った糸の通りに収まったら、ジョイント(接合部)にセメントモルタルを詰めていきます。

今までの作業を繰り返し、完成を目指します。

つづく

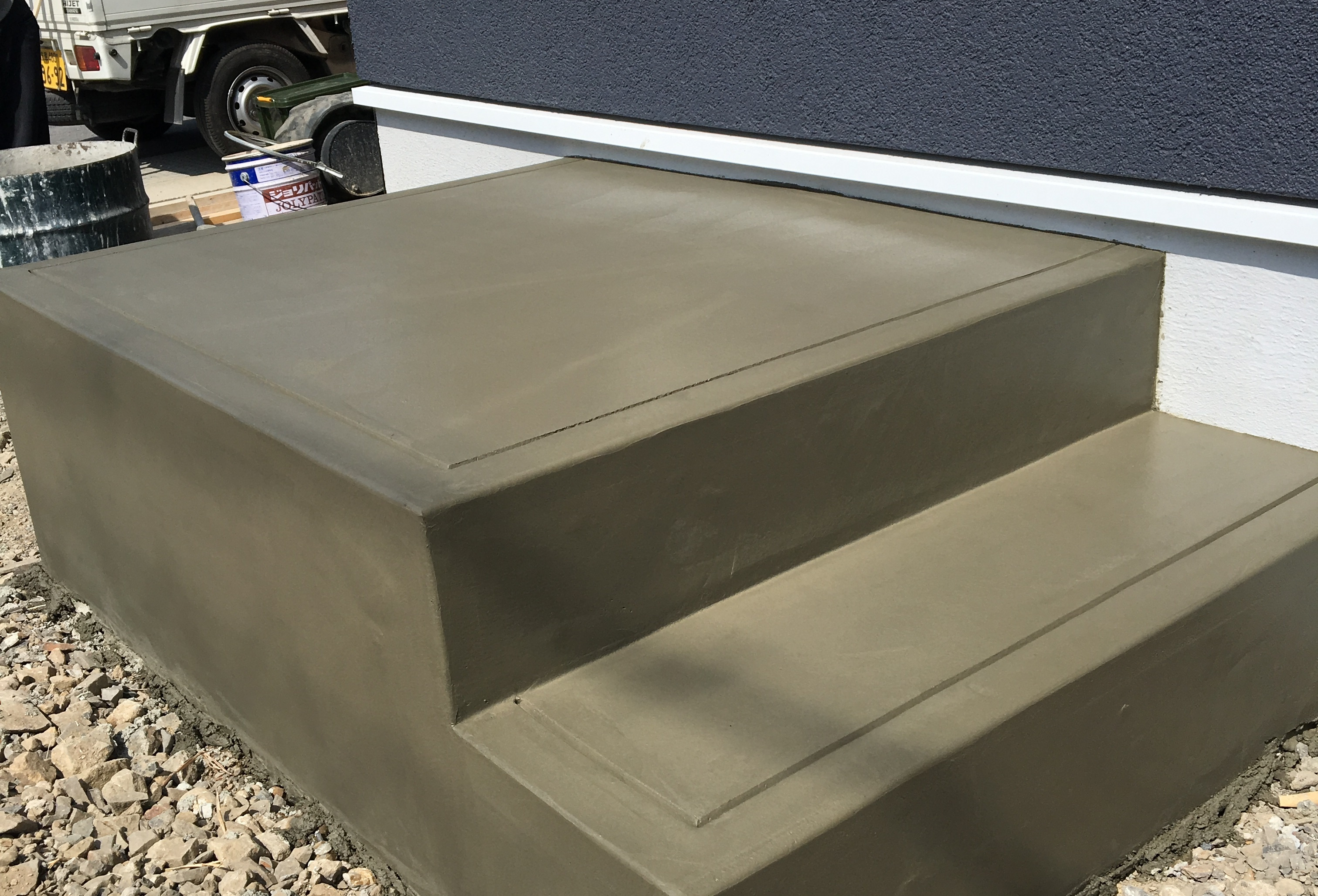

H29.3.14

セメントモルタルや土などを塗り付けるのに左官コテを使うのですが、一言でコテと言っても様々な種類があります。今回は、その一部をご紹介したいと思います。

まずは、材料を塗り付け、表面を平らにする事が目的の「中塗りコテ」です。

基準となる位置に板を取り付け、高さを一定に保ちながら塗り付けていきます。

この作業で、仕上がりの8割は決まってしまうので、神経を使います。

H29.3.14

塗り付けた材料が固くなり始めたら、次に登場したのが「シビ引きコテ」です。

塗り付けた場にラインを入れるのが目的のコテです。

今回は階段を造っているので、段差があることをわかっていただくために使用しました。

H29.3.14

次に、外側のカドの形を成型する「外丸面引きコテ」です。

ピンととがったカドではなく、少し丸まったカドを造り、柔らかさを表現します。

カドのラインがまっすぐなるように、一気に引くのがコツです。

H29.3.14

先ほどの外側の面に対して、次は内側を成型する「内丸面引きコテ」です。

階段を造る時には、この2つはセットで使うことになります。

このコテも、まっすぐ一気に引くのがコツです。

H29.3.14

表面の乾きぐあいを見て、もう一度同じ作業を繰り返します。

十分固まってきたら完成です。

今日は、風の強い1日でした。日差しもあり、早く乾燥するため、忙しい作業となりました。ですが、使い勝手のいい階段ができたと思います。

H29.3.3

以前、セメントモルタル塗りをご紹介した現場で、今回はジョリパット塗り工事です。

セメントモルタルとは、セメントと砂と水を混ぜたもので、それを壁に塗り付け、平らな面・凹凸のある面・曲線のある面等、ほぼ思いどうりの形を造ることができます。

しかし、セメントモルタルだけでは、仕上げる色や表情に限りがあるため、専用の仕上げ材を使います。それが、今回使用しているジョリパットという材料です。

100種類以上ある色と、中に混ぜる骨材の大きさ、コテの動かし方によるパターンで、様々な表現ができます。

今日は、風の強い1日でした。風と直射日光は、作業の大敵です。しかし、何とか思いどうりの仕上げができたと思います。

H29.2.28

コンクリートもほどよく乾燥したので、型枠をはずして仕上げにかかります。

完成してしまえば、シンプルですっきりとしたコンクリート造のアプローチと玄関ポーチですが、そこにたどり着くまでには見えない所での手間が必要なのです。

H29.2.28

建物も完成して、お引越しも間近です。シンプルで飽きのこないアプローチには、お施主様の様々なストーリーが刻まれる事でしょう。

H29.2.24

アプローチは、ゆるやかなスロープを造ります。

ここでも、使う素材はコンクリートで、手仕事で仕上げていきます。

まずは型枠を組み、そこにコンクリートを流し込んでいきます。

H29.2.24

コンクリートを流し込んで、平らにならします。

アプローチがゆるやかな坂道になっているので、滑らないように刷毛目をいれてざらざらに仕上げています。

数日間乾燥させて、型枠をはずし、隙間に砂利を入れて完成です。

H29.2.23

型枠を外すと、このように全体の形が見えてきました。

玄関ポーチと言うと普通、タイル貼りや石貼をイメージしますが、このポーチは既製品を使わない、手仕事だけの完全オリジナルポーチです。

H29.2.23

玄関ポーチは、これで完成です。

次は、アプローチの工事にとりかかります。

H29.2.22

下地乾燥後に、ポーチ上部と側面にセメントモルタルを塗り付け、お化粧します。

H29.2.22

角の部分もこのように手作業で丸くしていきます。

H29.2.20

先日ご紹介した、岐阜市柳津町・梅津建築様の現場にて玄関ポーチ・アプローチ工事です。まずは、玄関ポーチの制作にとりかかります。

コンクリートで出来上がった物は、どことなく重たさを感じるものですが、この玄関ポーチではそのイメージを崩すデザインを取り入れています。

まずは、基本となる形に型枠を組みそこにコンクリートを流し込んでいきます。

H29.2.20

コンクリートを流し込んで数日間乾燥させます。

その後で、型枠を外すと基本となる形がみえてきます。

H29.2.13

岐阜市柳津町・梅津建築様の現場にて玄関ポーチ・アプローチ工事です。当工務店様は、若くて腕利きの職人さんばかりで、私共もいつも刺激をいただいております。

今回は、手間をかけたことを感じさせないアプローチをテーマにつくりあげます。随時ご紹介いたします。ご期待ください。